Energie sparen im Netzwerk: Wie smarte Gebäude gemeinsam effizienter werden

Smart Buildings, vernetzte Infrastruktur und intelligente Datenverknüpfung: Rainer Haueis von Siemens Smart Infrastructure zeigt, wie digitale Technik Gebäude zu autonomen Akteuren macht – und warum die beste Energie die nicht verbrauchte ist.

90 Prozent seines Lebens verbringt der Mensch in Gebäuden, betont Rainer Haueis. Der Verantwortlich im Bereich „Buildings“ bei Siemens Smart Infrastructure erklärt im Gespräch, wie Gebäude durch digitale und KI-gestützte Technologien intelligenter werden – mit dem Ziel, Energie effizienter zu nutzen, Prozesse zu automatisieren und Betriebskosten zu senken. Besonders begeistert ihn smarte Technik, die man nicht sieht: „Die größte Auszeichnung für uns ist, wenn die Nutzer des Gebäudes gar nicht realisieren, was wir im Verborgenen alles tun für Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Komfort.“

Rainer Haueis, was macht Gebäude „smart“?

Lebenszyklen von Gebäuden sind lang – wir reden über 30 Jahre plus. Wenn wir smart sagen, meinen wir Lösungen, die helfen, dass der Betrieb eines Gebäudes effizienter wird. Von der Planung bis zum Abriss. Die Diskussion fokussiert sich häufig auf das Bauen, aber der Energieverbrauch findet zu drei Vierteln im Betrieb statt. Genau da können wir optimieren.

Zu herkömmlichen Ansätzen wie der Dämmung sind in den letzten Jahren digitale Lösungen für die Gebäudetechnik dazugekommen, bis hin zur Cloud. Sensorik und Aktorik, also Zustände zu erfassen und daraus Aktionen abzuleiten – das macht Gebäude energieeffizient und nachhaltig.

Wie kann ich mir das im „smart building“ konkret vorstellen?

Einen IoT-Sensor, der kabellos Daten wie die Temperatur oder Luftfeuchtigkeit erfasst und weitergibt, kann sich fast jeder an die Wand kleben. Mit dessen Informationen kann ich privat im Kleinen anfangen und Transparenz schaffen darüber, was ich verbrauche und wo ich einsparen kann.

Genauso geht das auch in großen Objekten. Ich kann die Lichtverhältnisse in Büros steuern über Sensorik – die Lampe leuchtet nur, wenn ein Schreibtisch wirklich besetzt ist – oder Verschattung – die Jalousie fährt runter, wenn die Sonne scheint. Und wenn ich durch Zugangssysteme weiß, wie viele Menschen im Gebäude sind und wie sie sich bewegen, kann ich Informationen an die Kantine geben. Im Aufzug sehe ich dann: „Kantine zu 98 Prozent ausgelastet.“ Und gehe erst später essen.

Man sieht die Technik oft gar nicht, aber sie tut etwas. So werden Gebäude „intelligent“.

Dreh- und Angelpunkt sind Daten, in Ihrem Beispiel meteorologische und persönliche. Woher stammen diese und was machen Sie damit?

Natürlich gibt’s da auch Datenschutzbedenken: Wie lange werden solche Daten gespeichert? Werden sie personalisiert? Und vieles mehr. Unternehmensrichtlinien, Betriebsrat, Freigaben – diesen Regeln unterliegen wir natürlich, genauso wie unsere Kunden. Aber uns geht es gar nicht darum, Daten zu archivieren. Wir wollen keine personenbezogenen Daten generieren, sondern Nutzen schaffen. Die intelligente Verknüpfung all dieser Informationen – daraus können die nächsten 10–20 Prozent Energieeffizienz entstehen.

Cybersecurity hat bei uns höchste Priorität – und das nicht nur in der Theorie: Wir entwickeln eigene Lösungen für smarte Gebäude und unterstützen Betreiber dabei, ihre Systeme sicherer zu machen. Unsere Expert:innen haben eine spezielle Methode konzipiert, wir nennen es das Cybersecurity Gap Assessment. Damit zeigen sie auf, wo Sicherheitslücken bestehen, und liefern direkt umsetzbare Empfehlungen. Der entsprechende Bericht sorgt für volle Transparenz über alle technischen Anlagen und Schwachstellen – inklusive konkreter Maßnahmen.

Natürlich halten wir die Systeme unserer Kunden immer auf dem neuesten Stand und stellen sicher, dass sie regulatorische Anforderungen erfüllen und bestmöglich gegen Angriffe geschützt sind.

Gibt es Bereiche, in denen smarte Gebäudetechnik bereits unverzichtbar für einen reibungslosen Ablauf ist?

Siemens und Stadtwerke Stuttgart Parkhaus, Mobility Hub

Schon für einzelne Gebäude gibt es gute Lösungen, wie sich die Last intelligent steuern lässt. So richtig schlagkräftig wird es aber, wenn ich mehrere Objekte bündle.

Sie wollen Gebäude als aktive Akteure etablieren, die als Teil eines Ökosystems mit Energieversorgern, Industrie und Verkehr intelligent zusammenarbeiten. Wie soll das gehen?

Die große Herausforderung ist: Es gibt so viele Daten – wie kriege ich die zusammen? Viele Beteiligte am Bau verwalten ihre Daten jeweils in eigenen Rechnern oder Cloud Systemen. Wenn wir diese Quellen verknüpfen, Erzeuger und Verbraucher intelligent verkoppeln und Prognosen nutzen – dann holen wir noch mehr Effizienz heraus.

Viele große Kunden – Industrie, Flughäfen, Krankenhäuser – haben neben einer klassischen Energieversorgung mittlerweile Photovoltaikanlagen. Sie haben Netzersatz-Anlagen für den Notbetrieb, Blockheizkraftwerke und Batteriespeicher. Da wirken die Erzeuger bereits intelligent zusammen. Wir haben uns gefragt: Wie kann ich auch den Verbrauch smart einbinden? Schon für einzelne Gebäude gibt es gute Lösungen, wie sich die Last intelligent steuern lässt. So richtig schlagkräftig wird es aber, wenn ich mehrere Objekte bündle.

Und wie machen Sie das?

Mit einem sogenannten „Microgrid‑Controller“ kann ich zum Beispiel die Wettervorhersage nutzen, um mein Blockheizkraftwerk intelligent zu‑ oder abzuschalten. Und ich kann verschiedene Energie-Verbraucher miteinander koordinieren. Nehmen wir einen Flughafen: Dort gibt es viele Verbraucher. Zum Beispiel fahren E-Busse auf das Rollfeld. Es ist dann nicht schlimm, wenn anderswo am Flughafen mal für eine halbe Stunde eine Kältemaschine anspringt. Dies erzeugt zwar jede Menge Abwärme, aber die wird in so einem großen, vernetzten System sofort an anderer Stelle aufgefangen.

Je mehr Gebäude in meinem Netz sind, desto mehr Möglichkeiten habe ich. Erst recht, wenn ich das Netz draußen, außerhalb des Microgrids, ebenfalls nutzen kann.

Gibt es noch mehr Beispiele, wo Energie, die an einer Stelle entsteht, sofort an anderer Stelle einen Abnehmer findet?

Ein sehr spannendes Projekt auf kommunaler Ebene ist die Siemensstadt in Berlin, die Teil unserer Firmengeschichte ist. Dort werden wir einen Wärmetauscher in den Abwasserkanal einbauen – einen Kilometer lang – und mit dieser Wärme unsere Gebäude heizen. Das finde ich faszinierend.

Oder nehmen Sie Datencenter: Dort lässt sich die Abwärme nutzen von all den Rechnern, die da laufen. Wir sprechen hier von „Sektor-Kopplung“ oder neudeutsch: „Power to X“. Es ist dabei ganz egal, wer am Ende der Abnehmer ist. Strom zu Wasserstoff, Wasserstoff zu Wärme, Wasserstoff zu Strom.

Und das alles soll bereits in der Planung berücksichtigt werden? Klingt komplex…

Das stimmt. Ganz wichtig ist deshalb das Simulieren, Testen und Optimieren, bevor überhaupt gebaut wird. Wir planen solche Projekte anhand eines digitalen Modells, eines sogenannten digitalen Zwillings, bei dem alle am Bau Beteiligten eingebunden sind und in das eine Vielzahl von Daten und Informationen einfließen – von den Gebäuden über Klimadaten bis zu möglichen Verbrauchsverläufen. So können Energieflüsse schon in der Planung berücksichtigt werden.

Das kann kein Mensch verarbeiten, da braucht es Software und Künstliche Intelligenz.

Das kann kein Mensch verarbeiten, da braucht es Software und Künstliche Intelligenz. Wenn das Objekt dann steht, nutzen wir die Realdaten, um laufend zu optimieren. Das funktioniert sehr gut, wir haben eine Trefferquote von 100 Prozent.

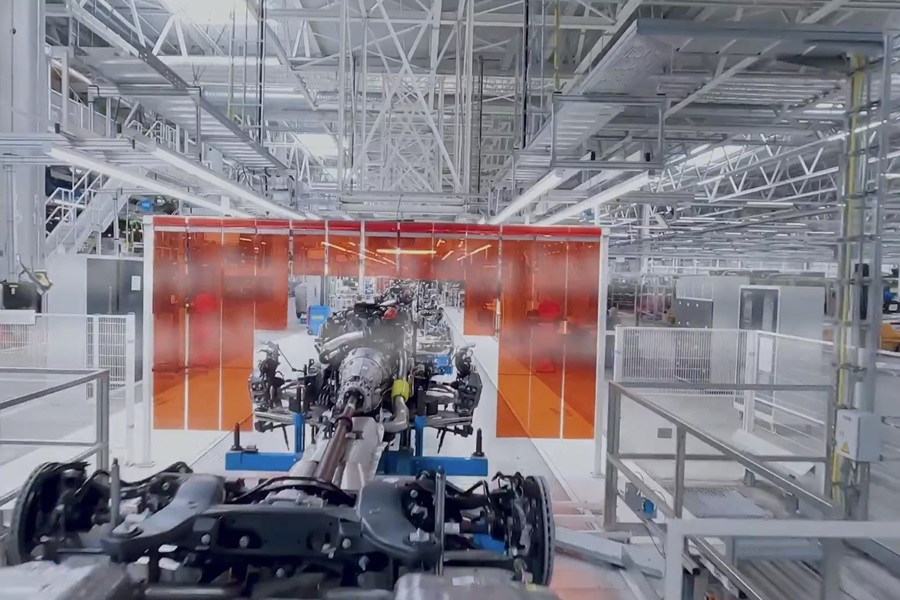

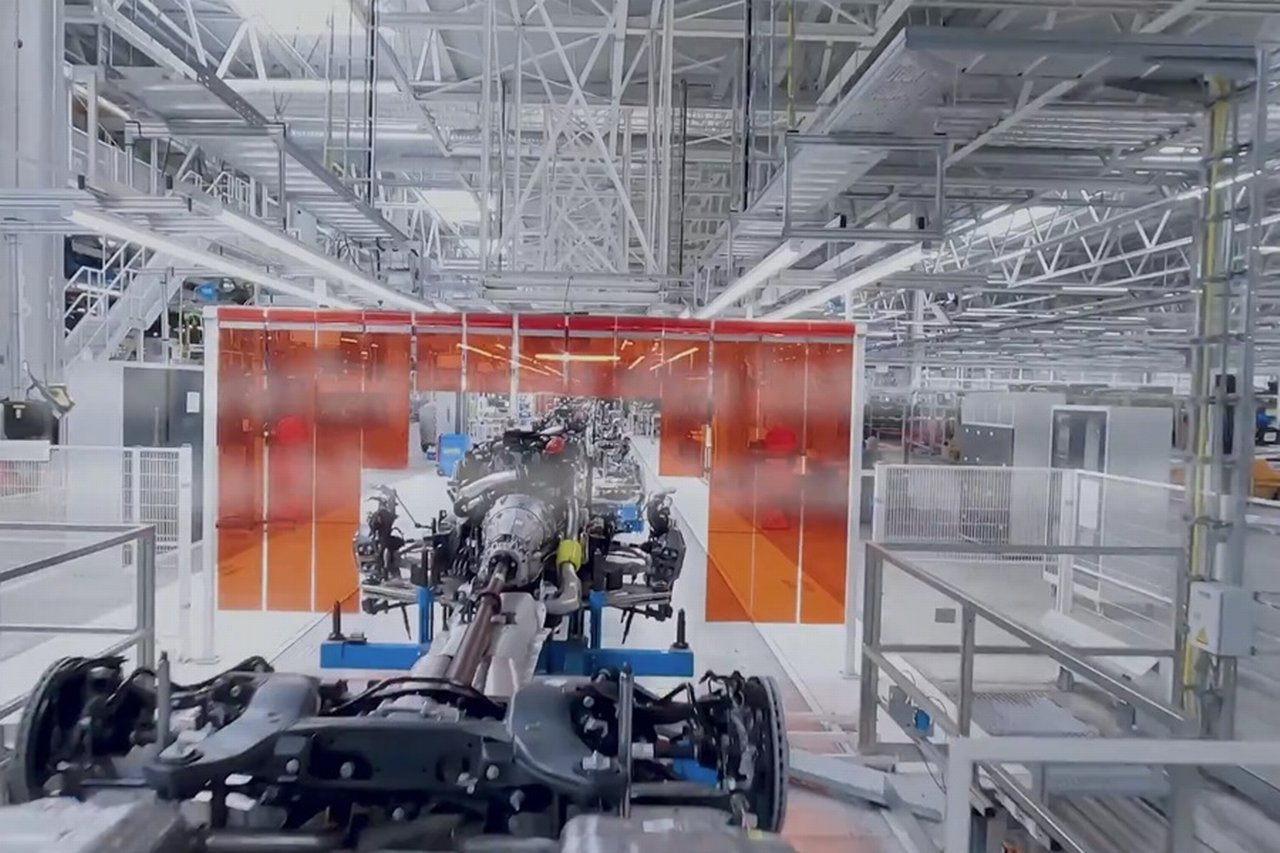

Ein Energiezwilling mit Mercedes-Benz

Gemeinsam mit Mercedes-Benz hat Siemens einen digitalen Energiezwilling entwickelt, um die nachhaltige Fabrikplanung in der Automobilindustrie zu erleichtern. Der innovative „Digital Energy Twin“ unterstützt den Autobauer dabei, weltweit alle eigenen Produktionsstandorte bis 2039 zu 100 Prozent mit erneuerbaren Energien zu betreiben.

Das Tool prüft vorgeschlagene Planungsszenarien für den Energieverbrauch und gibt Empfehlungen zur Optimierung, einschließlich Energieeffizienz und damit verbundener Kostenersparnis sowie Emissionsreduzierung.

Dadurch konnte eine deutliche Reduktion von Energieverbrauch und CO₂-Emissionen erreicht werden sowie langfristige Betriebssicherheit und volle Transparenz über alle gebäudetechnischen Prozesse hinweg – ein Vorzeigeprojekt für smarte Bestandsmodernisierung.

Wie messen Sie eigentlich, wie Ihre Maßnahmen wirken?

Die beste Energie ist die nicht verbrauchte Energie. Wir versuchen, den Verbrauch zu reduzieren, in dem wir die verfügbare Energie bestmöglich nutzen. Damit können wir in aller Regel auch den CO₂-Fußabdruck der Kunden verbessern. Und das hilft ihnen, ihre Klima-Ziele zu erreichen.

Und welche Rolle spielt die öffentliche Hand?

In den Kommunen ist das Thema mittlerweile präsent. Wir haben zum Beispiel eine Innovationspartnerschaft mit den Stadtwerken Stuttgart abgeschlossen. Strom, Wärme und Mobilität werden hier sektorenübergreifend vernetzt – ein Vorzeigeprojekt für eine urbane Energiewende. Wir unterstützen dabei mit unserer Technik, unseren Innovationen und unserer Kompetenz. Im Gegensatz zu uns bedienen die Stadtwerke auch private Endverbraucher, was wir nicht tun – und so haben wir eine Win-Win-Situation.

Die Stadtwerke Wunsiedel sind ebenfalls ein gutes Beispiel. Klein, aber extrem innovativ und visionär in der Wasserstofferzeugung. Diese Art von Partnerschaften ist essentiell, um Daten aus ihren Silos rauszuholen, und sie bestmöglich und breit zu nutzen.

Was wünschen Sie sich von politischen Entscheidungsträgern, um nachhaltiges Bauen zu fördern?

Was ganz wichtig ist: Wir müssen insgesamt schneller werden, vor allem bei intelligenten Netzen und Sektor-Kopplung – Strom, Wärme, Verkehr. Wenn Wind im Norden abgeschaltet wird, weil Leitungen in den Süden fehlen, sieht man, wo wir Tempo brauchen. Es wird schon viel getan, aber längst noch nicht genug.

Regulatorik hilft dabei, gewisse Dinge anzuschieben – und gerade im privaten Wohnungsbau sind Förderungen tatsächlich ein Anreiz. Generell gilt aber: Wenn sich eine Lösung schnell amortisiert, ist die Investitionsbereitschaft wesentlich größer.

Smarte Infrastruktur in der Praxis: drei inspirierende Beispiele

Zeige Inhalt von Staatsbibliothek Berlin

Siemens hat die Staatsbibliothek zu Berlin (Haus Potsdamer Straße) mit intelligenter Gebäudetechnik modernisiert, um Kulturgüter besser zu schützen und gleichzeitig Energie zu sparen. Eingesetzt wurden u. a. Sensorik, LED-Beleuchtung, moderne HLK-Technik sowie die digitale Plattform Building X.

Die Maßnahmen führten zu einer Energieeinsparung von 52 Prozent, einer CO₂-Reduktion von 3.745 Tonnen pro Jahr und rund 20 Mio. € garantierten Einsparungen über zehn Jahre. Die besondere Herausforderung: Die Klimatisierung musste so angepasst werden, dass sie den strengen konservatorischen Anforderungen für wertvolle Bücher und Dokumente gerecht wird – bei gleichzeitig maximaler Energieeffizienz und minimalem Eingriff in den laufenden Bibliotheksbetrieb.

Das Projekt ist Teil eines bundesweiten Programms zur Dekarbonisierung öffentlicher Gebäude und zeigt, wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit erfolgreich kombiniert werden können.

Zeige Inhalt von Stadtwerke Stuttgart

Mit der Stadtwerke Stuttgart GmbH hat Siemens eine Technologie-Partnerschaft geschlossen, um gemeinsam das Ziel der Stadt Stuttgart zu unterstützen, bis 2035 klimaneutral* zu werden.

Das erste Projekt: gemeinsam mit den Stadtwerken Stuttgart den neuen Hauptsitz „EnergieCampus“ mit intelligenter Gebäudetechnik und Energiemanagement auszustatten. Über die Plattform Siemens Xcelerator werden Strom, Wärme und Mobilität sektorenübergreifend vernetzt – ein Vorzeigeprojekt für urbane Energiewende. Das Projekt ist prägend, weil hier Technologie, Nachhaltigkeit und Partnerschaft auf beispielhafte Weise zusammenkommen – und es zeigt, wie Siemens aktiv zur Transformation urbaner Infrastruktur beiträgt.

Zeige Inhalt von Monte Rosa Hütte

Die Monte Rosa Hütte liegt auf 2.883 m Höhe in den Walliser Alpen und gilt als eine der modernsten Berghütten der Welt. Trotz schwieriger Erreichbarkeit im Winter, herausfordernden Wetterbedingungen und ohne Netzanschluss sollte ein komfortables Umfeld für Gäste und Mitarbeitende bei minimaler Umweltbelastung geschaffen werden.

Siemens hat diese Anforderungen mit einem intelligenten, cloudbasierten Gebäudemanagementsystem gelöst: Desigo CC und die digitale Plattform Building X als „Betriebssystem“ ermöglichen eine effiziente Steuerung und Überwachung der Energieflüsse – auch aus der Ferne. So wird der CO₂-Ausstoß reduziert und Batteriespeicherlösungen und erneuerbare Energien (Photovoltaik, Solarthermie) können integriert werden, sodass ein nahezu autarker, nachhaltiger Hüttenbetrieb sichergestellt wird – selbst bei wechselnden Wetterlagen und ohne Netz.

Wie lange dauert es denn, bis sich eine Investition in smartes Bauen rechnet?

Bei unseren eigenen großen Liegenschaften akzeptieren wir längere Laufzeiten von fünf, sechs, sieben Jahren, weil sonst viele sinnvolle Maßnahmen der Wirtschaftlichkeit zum Opfer fallen würden. Für unsere Kunden haben wir neue Konzepte entwickelt. Wir arbeiten zum Beispiel mit dem Energiesparkontrakt, auf Englisch „energycontracting“. Wir schauen: Wie sieht der aktuelle Verbrauch aus? Dann machen wir ein Konzept für mehr Energie-Effizienz und berechnen Einsparung, Kosten und Finanzierungsbedarf.

Man kann sich das so vorstellen: Der Kunde fragt sich: „Wo kriege ich die zwei Millionen her für die Investition?“ Wir antworten: „Ich gebe dir die zwei Millionen und wir teilen uns das Geld aus der eingesparten Energie.“ Wenn alles zurückgezahlt ist, profitiert der Kunde voll. Kurzum: Die Einsparungen bezahlen die Investition. Das ist dann Win-Win-Win.

Wir haben als nächstes das autonome Gebäude im Blick.

Blicken wir noch ein paar Jahre nach vorne. Wo geht die Reise hin?

Wir haben als nächstes das autonome Gebäude im Blick. Die Verknüpfung all der Dinge, über die wir gesprochen haben, unterstützt durch KI. Das Ziel: Das Gebäude reagiert selbstständig auf Veränderungen, erkennt Störungen, bevor sie überhaupt auftreten.

Wir haben schon darüber gesprochen, wie Gebäude meteorologische Daten aufgreifen – das Gebäude passt Heizen oder Kühlen automatisch an. Noch weiter geht die sogenannte „Predictive Maintenance“: vorausschauende Wartung, wie wir sie aus der Mobilität kennen. Sensoren und KI analysieren dort Daten, erkennen Muster – etwa, wenn ein Motor schwerer läuft oder der Stromverbrauch steigt – und schlagen Alarm, bevor etwas ausfällt. Sie wechseln nicht standardmäßig nach einer bestimmten Zeit den Ölfilter ihres Autos, sondern genau dann, wenn es sinnvoll ist. Und genauso geht das zukünftig in Gebäuden.

Wir nennen das: „Technology with Purpose“ – Technologie, die einen Sinn hat und den Alltag verbessert.

Diese Seite wurde im November 2025 publiziert.

Siemens und die Deutsche Bank

Die Zusammenarbeit beider Unternehmen reicht bis ins späte 19. Jahrhundert zurück. 1897 wurde Siemens mit Unterstützung der Deutschen Bank in eine börsennotierte Aktiengesellschaft umgewandelt. Im gleichen Jahr begann eine enge Zusammenarbeit der beiden Unternehmen bei Planung, Bau und Finanzierung der Berliner Hoch- und Untergrundbahn, Keimzelle des heutigen ÖPNV Berlins.

Zuletzt war die Deutsche Bank im September 2024 an der Emission einer digitalen Anleihe der Siemens AG über 300 Millionen Euro über die Blockchain-Plattform SWIAT beteiligt. Im Juli 2025 haben die CEOs beider Unternehmen gemeinsam mit weiteren Vertretern der deutschen Wirtschaft der Bundesregierung eine branchenübergreifende Investitionsoffensive für Deutschland vorgestellt.

Über Rainer Haueis

Seit 2024 leitet Rainer Haueis den Vertrieb im Bereich „Buildings“ bei Smart Infrastructure der Siemens AG in Deutschland. Zuvor war er nach Stationen in Nürnberg, Leipzig und Frankfurt in unterschiedlichen leitenden Funktionen für das Unternehmen verantwortlich. Rainer Haueis ist Diplomingenieur und hat Elektrotechnik an der Georg-Simon-Ohm-Fachhochschule Nürnberg studiert.

Siemens Smart Infrastructure

Die Einheit "Buildings" innerhalb von Smart Infrastructure hat die Aufgabe, Gebäude durch digitale und KI-gestützte Technologien intelligenter zu machen – mit dem Ziel, Energie effizienter zu nutzen, Betriebskosten zu senken, Prozesse zu automatisieren und den Komfort und die Sicherheit zu erhöhen. Kernprodukt ist dabei Building X, eine offene Cloud-Plattform, die Gebäudedaten zentral bündelt und für verschiedene Anwendungen nutzbar macht – etwa für Energie- und Sicherheitsmanagement, virtuelle Gebäudeansichten oder die Integration externer Systeme. Damit unterstützt die Einheit Kunden weltweit bei der digitalen Transformation ihrer Gebäude und leistet gleichzeitig einen Beitrag zu Nachhaltigkeit und Klimaschutz.

Maike Tippmann

… verantwortet globale Kommunikationsprojekte der Deutschen Bank. Als bekennender Stadtmensch hat sie nie selbst gebaut, ist aber fasziniert von den Potenzialen, die nachhaltiges Bauen bietet. Das Gespräch hat ihr vor Augen geführt, wie viel wir im Bausektor für unseren Planeten tun können.

Empfohlene Inhalte

Wachstum mit Verantwortung | Standpunkt

„Der Elefant im Klimaraum” „Der Elefant im Klimaraum”

Philipp Misselwitz hat eine Vision: Der Bausektor soll künftig das Klima schützen, statt ihm zu schaden. Wie das gehen soll, verrät er im Interview.

„Der Elefant im Klimaraum” Bauhaus Erde entdeckenWachstum mit Verantwortung | Videostory

Besseres Klima beim Studieren Besseres Klima beim Studieren

UPP macht das Studentenleben nachhaltiger: Großbritanniens führender Projektentwickler für Wohnheime legt die Priorität auf CO₂-Fußabdruck und Biodiversität.

Besseres Klima beim Studieren HereinspaziertWachstum mit Verantwortung | Expertensicht

Nachhaltig bauen: Die richtige Reihenfolge zählt Nachhaltig bauen: Die richtige Reihenfolge zählt

Wohnungsnot und Klimakrise: Der Bausektor ist ein CO₂-Treiber – Sanierung wird zum Schlüssel für nachhaltiges Bauen. Alf Meyer zur Heyde weiß wie.

Nachhaltig bauen: Die richtige Reihenfolge zählt Nachhaltig bauen – wie geht's?